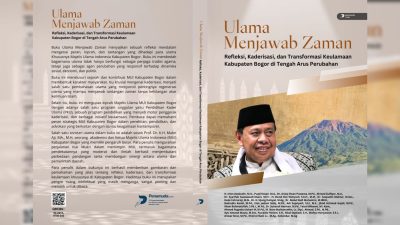

MUI-BOGOR.ORG – Istilah ulama sangat sering digunakan dalam masyarakat Muslim. Biasanya yang dimaksud adalah ustaz dan guru agama yang mampu membaca kitab-kitab warisan keagamaan klasik, menguasai bahasa Arab, dan sering memimpin doa dalam acara keagamaan.

Citra ini terbentuk dari peran historis lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional yang selama berabad-abad menjadi pusat pengajaran syariah, tafsir, dan fikih. Seiring waktu, makna “ulama” pun menyempit, seakan hanya berkaitan dengan bidang keagamaan. Padahal, pemahaman yang sempit ini melupakan hakikat bahwa Al-Qur’an menempatkan ilmu sebagai jalan untuk memahami alam semesta dan kehidupan—bukan sekadar alat untuk menghafal teks.

Perjalanan pengetahuan manusia dalam Al-Qur’an dimulai dengan satu kata penting: Iqra’ — “bacalah” (QS. al-‘Alaq [96]:1–5). Perintah ini bukan hanya ajakan untuk membaca teks, melainkan seruan untuk menemukan makna dan merenungkan tanda-tanda Tuhan yang ada di alam semesta. Dalam pandangan Al-Qur’an, iman tidak bertentangan dengan pemikiran rasional—keduanya justru saling menguatkan.

Karena itu, banyak ayat mengajak manusia berpikir dan merenung: Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur’an? (QS. Muhammad [47]:24), dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi (QS. Ali ‘Imran [3]:191), serta maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? (QS. al-Ghasyiyah [88]:17). Semua ayat ini menegaskan bahwa berpikir dan meneliti adalah bagian dari ibadah. Dengan demikian, ulama dalam makna Qur’ani adalah mereka yang membaca teks sekaligus kehidupan—mereka yang menemukan jejak Tuhan dalam hukum-hukum alam sebagaimana dalam ayat-ayat mushaf.

Untuk memahami epistemologi pemikiran Islam, pemikir Maroko Muhammad Abid al-Jabiri (1986) menjelaskan bahwa tradisi keilmuan Islam dibangun di atas tiga pola epistemologi: bayani (tekstual), burhani (rasional-empiris), dan irfani (spiritual-intuitif). Pola bayani menekankan penafsiran teks dan tradisi; burhani menekankan logika, rasionalitas, dan bukti ilmiah; sementara irfani menekankan dimensi batin, intuisi, dan kedalaman spiritual.

Ketiga pola ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Jika salah satunya mendominasi, maka keseimbangan keilmuan terganggu: ketika bayani berlebihan, lahir dogmatisme; ketika burhani berdiri sendiri, ilmu kehilangan makna spiritual; dan ketika irfani mendominasi, manusia bisa terlepas dari realitas. Al-Qur’an mendorong ketiganya berjalan seimbang agar akal tetap terbuka, jiwa tetap hidup, dan teks tetap bermakna.

Pandangan itu juga terlihat dalam sistem pendidikan Qur’ani yang berlandaskan tiga konsep besar: tilāwah al-āyāt (membaca tanda-tanda Allah), ta‘līm al-kitāb (mengajarkan kitab dan tradisi), dan tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) (QS. al-Jumu‘ah [62]:2). Tilāwah berarti membaca alam dan mencari hukum-hukum kehidupan; ta‘līm berarti memahami teks dan warisan tradisi dengan kebijaksanaan dan semangat pembaruan; sedangkan tazkiyah adalah menjaga hati dan membentuk integritas agar ilmu tetap bernilai moral.

Menurut Seyyed Hossein Nasr (1994), ilmu dalam Islam tidak sempurna jika tidak disertai kesadaran nilai dan orientasi menuju Tuhan. Karena itu, seorang ulama sejati bukan hanya pengumpul pengetahuan, tetapi menjadikan ilmu sebagai misi etis dan spiritual.

Dari sini, jelas bahwa ulama tidak bisa dibatasi hanya pada institusi keagamaan. Al-Qur’an sendiri menyatakan: Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama (QS. Fāṭir [35]:28). Rasa takut di sini bukan ketakutan emosional, melainkan kesadaran mendalam atas kebesaran Tuhan yang lahir dari pengamatan terhadap hukum-hukum alam.

Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar rasa rendah hatinya di hadapan Sang Pencipta. Hubungan antara ilmu dan kerendahan hati inilah yang membedakan ulama sejati dari sekadar “orang berilmu”. Seperti diungkapkan Syed Muhammad Naquib al-Attas (1993), tujuan pendidikan Islam adalah “melahirkan manusia yang mengenal Tuhan sekaligus memahami dunia.”

Namun, realitas pendidikan Islam masa kini belum mencerminkan keseimbangan tersebut. Lembaga keagamaan masih berpusat pada tradisi bayani (tekstual), sementara sekolah dan universitas modern cenderung menonjolkan burhani (rasional dan empiris). Aspek irfani (spiritual dan moral) justru sering diabaikan. Akibatnya, kita menghasilkan banyak ahli, tetapi sedikit yang bijak; banyak cendekiawan, tetapi sedikit yang arif.

Pengetahuan sering berhenti pada hafalan atau gelar, bukan pada kebijaksanaan. Ini bukan semata persoalan kurikulum, tetapi persoalan visi peradaban yang kehilangan keseimbangan antara iman dan akal—sesuatu yang dahulu menjadi fondasi kejayaan Islam klasik.

Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sains sesungguhnya tidak dikenal dalam pandangan Al-Qur’an. Pemisahan ini merupakan warisan modernitas yang memisahkan nilai dari pengetahuan, dan makna dari teknologi. Al-Qur’an menegaskan: Janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia (QS. al-Qashash [28]:77), yang menunjukkan bahwa kerja ilmiah dan kegiatan duniawi adalah bagian dari ibadah.

Setiap ilmu yang membantu manusia membangun peradaban dan memakmurkan bumi bernilai ibadah, selama disertai niat yang tulus. Karena itu, laboratorium dan tempat ibadah sama-sama menjadi ruang untuk mengenal Allah—keduanya hanyalah dua sisi dari jalan menuju kebenaran yang satu.

Pada akhirnya, ulama dalam pandangan Al-Qur’an bukanlah gelar akademik atau jabatan keagamaan, melainkan perjalanan panjang seorang pencari ilmu. Ulama sejati menjaga warisan dengan bayani, mengembangkan akal dengan burhani, dan memperhalus jiwanya dengan irfani. Jika ketiganya berpadu, ilmu tidak lagi berhenti pada tataran konsep, tetapi menjadi panduan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan. Di sanalah titik damai antara ilmu agama dan ilmu sains, ketika wahyu, akal, dan kemanusiaan berpadu dalam satu kesadaran akan keesaan Tuhan.

Daftar Pustaka

- Al-Qur’an al-Karim

- al-Jabiri, Muhammad Abid. (1986). Takwīn al-‘Aql al-‘Arabī [Pembentukan Akal Arab]. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah.

- al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1993). Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.

- Nasr, Seyyed Hossein. (1994). Science and Civilization in Islam. Beirut: Dar al-Madar al-Islami.

- al-Faruqi, Ismail Raji. (1982). Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Washington: International Institute of Islamic Thought.